ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ РОССИИ 18 ВЕКА.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ РОССИИ 18 ВЕКА.

Симонян И.В. 1Миллер М.И. 11

Симонян К.Н. 11

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Восемнадцатый век для России стал одним из самых значимых в плане усиления роли государства на международной арене: Петр Великий создал эффективную армию, «прорубил окно в Европу», создал флот. Достижения своего отца продолжила императрица Елизавета Петровна, деяния которой на благо нашего государства продолжила еще одна императрица, которую народ не зря назвал Великой — Екатерина Вторая. Тем не менее, несмотря на то, что судьбы народов вершили императоры и императрицы они не смогли бы этого сделать без своих соратников – Меньшикова, Потемкина, Разумовского и т.д. Победы на морях и суше добывались благодаря гениям таких прославленных полководцев, как Суворов, Кутузов, Ушаков. Следует предположить, что именно благодаря личностным качествам этих выдающихся людей стали возможными достижения России на мировой политической и военной арене.

Историческая личность

1.1Роль личности в истории

Роль личности в истории сложно переоценить, так как именно благодаря личным стремлениям, особенностям характера одним руководителям удавалось добиться выдающихся результатов, а другим стать просто страницей в истории, которую вспоминают только при прохождении материала в образовательных учреждениях. Очевидно, что один только человек без команды, без людей, которые готовы следовать за ним не сможет ничего сделать, но именно в этом и заключается роль личности, харизмы, которые сплачивают людей, направляют их на великие свершения.

Личные качества становятся определяющими, когда речь идет о его жизненном пути, недаром именно Суворов смог перейти с солдатами через Альпы, немецкая принцесса Фике стать выдающейся императрицей Российской Империи. Анализируя ход истории, рассматривая наиболее значимые события, реформы, войны и т.д. глаз невольно цепляется за фамилии и их деяния, это показывает, что именно конкретные личности стали начинателями, вдохновителями знаковых для истории событий.

Как уже было указано выше, для России 18 век один из самых насыщенных в плане событий: расширение рубежей, выход к новым морям, освоение Сибири, реформы – все это стало возможно благодаря деятельности конкретных личностей.

Восемнадцатый век – век Просвещённого абсолютизма и период, когда в историографии стали подробно анализировать роль личности в истории, именно в данный период просветители, философы начали уделять роли личности в истории большое внимание. С подачи Вольтера Петр I стал изображаться как просветитель, человек, который привнес в варварскую страну европейские достижения и ценности. При этом в указанный период бытовала точка зрения, что личность сама по себе определяет ход событий и не является вписанной в существующие тенденции и традиции. К примеру, деятельности Петра Великого стала возможной только потому, что реформы уже назревали, технологическое отставание становилось колоссальным, армия не могла выполнять своих функций, а при отсутствии флота стала бы невозможна торговля. То есть по своей сути это не умоляет роли личности в истории, но заставляет внимательно рассматривать окружение, в котором действовала та или иная личность, анализировать саму эпоху, предпосылки для тех или иных событий.

Для подробного анализа роли личности в истории России 18 века рассмотрим подробно влияние Суворова и Ушакова на роль в истории.

1.2 Исторические портреты знаменитых личностей

Александр Васильевич Суворов

Личность Александра Васильевича Суворова известна всем со школьной скамьи, его выдающиеся подвиги и героизм стали основой для воспитания целого поколения молодых людей, а Суворовские училища до сих пор воспитывают патриотов, будущих офицеров на традициях и историях из жизни выдающегося полководца 18 века.

Александр Васильевич Суворов за свою военную карьеру руководил 60-тью сражениями и все они закончились победой для российских войск, его называли Непобедимым Генералиссимусом, Гением военного искусства, он был награжден всеми орденами Российской империи, имел немало наград и иностранных государств.

Суворова можно назвать поистине выдающейся личностью, так как все его заслуги – его личное достижение, которое не основано ни на связях, ни на родовом имени. Родился он в семье обедневших дворян и его отец, знавший о тяжести военной службы делал отдать ребенка на государственную службу, но тот, с детства интересовался военным искусством, с удовольствием читал труды по военному делу, военной истории. Несмотря на достаточно скудное домашнее образование, слыл очень начитанным человеком, знал целый ряд языков. Сразу после достижения призывного возраста Александр Васильевич записался на военную службу, которую начал во время Семилетней войны. Благодаря личным подвигам и умению организовать бой уже к ее окончанию служил в должности полковника. В полную силу его гений проявился во время двух Русско-турецких войн, Итальянского и Швейцарского походов 1799 г [3, c. 75].

Первая русско-турецкая война им была начата в должности генерала-аншефа и во многом именно благодаря его смелому и дерзкому поведению в бою (при чем речь идет не только о планировании операций, но и о личном героизме, который А.В. Суворов, хоть и не выставлял на показ, но при необходимости первым бросался в бой) позволил закончить русско-турецкую войну на выгодных для России условиях.

Следует уделить внимание и личностным качествам этой легендарной личности, которые в полном объеме развернулись именно в первую русско-турецкую войну. Очевидно, что Суворов обладал определённым честолюбием и амбициозностью, что он демонстрировал, в том числе и императору Павлу, тем не менее, он обладал редкостным понятием чести и честности, судил строго, но справедливо. Его личная непритязательность стала легендой: сон 2-3 часа в день, ношение легкой одежды даже в мороз, обязательное закаливание, жизнь у походного костра, еда с солдатами с одного котелка. Все это позволяло ему быть не только выдающимся полководцем, который разрабатывал поразительные по своей дерзости маневры, но прежде всего человеком, который вместе с солдатами, в равных условиях переносил все тяготы службы, очевидно, что при таком отношении к военному делу высшего начальника всем остальным было стыдно роптать и жаловаться, это хоть и приводило к недовольству среди дворян, но позволяло заручиться безоговорочной поддержкой солдат, которые готовы хоть форсировать реку Рымник, хоть брать неприступный Измаил, хоть покорять Альпы [1, c. 184].

Среди личных, и наиболее значимых качеств легендарного полководца следует указать его патриотизм, который он неоднократно демонстрировал сам, поддерживал русскую корону, в том числе и подавлением Пугачевского бунта, воспитывал патриотизм у солдат, которых он стремился сделать инициативными, думающими, ответственными и понимающими, что они воюют за свою Родину, за свой дом, за свою императрицы (императора).

Нам, как жителям Кубани очень интересен еще один период жизни Александра Васильевича – командование Кубанским и Крымским корпусами. Суворов, в свое пребывание на Кубани, смог наладить дружественные отношения с местными народами и очень переживал, когда направленный им командовать Кубанским корпусом, генерал Райзер, своим недоверием и непониманием традиций и нравов местного населения усугубил эти отношения до крайности. Надо отметить, что Александр Васильевич не поддерживал вмешательство российского командования в междоусобицу кавказских феодалов.

Визитная карточка Суворова А.В.

Таким образом, можно отметить, что А.В. Суворов был выдающейся личностью, которая не затерялась в армии, государственном управлении, а смогла стать легендой не только российского, но и международного масштаба.

Федор Федорович Ушаков

Еще одной значимой личностью 18 века был адмирал Ушаков, который прославлял Россию на море, одержал целый ряд легендарных побед, которые до сих пор рассматриваются как образцы в военно-морском деле и которого называют Святым русским адмиралом (причислен к лику святых).

Федор Федорович Ушаков сделал более длительную карьеру, чем А.В.Суворов, который уже через 7 лет после начала военной службы стал генералом-аншефом, тем не менее, Ф.Ф. Ушаков, которого в 1790 г. назначили командовать Черноморским флотом заложил традиции и основы Черноморского флота, а из 42 морских сражений, которыми он руководил он не проиграл ни одного, прославляя не только русский флот, но и мощь русского оружия [2, c. 68].

Следует отметить и личностные особенности адмирала, которые и позволили причислить его к лику святых. Прежде всего, все исследователи отмечают его выдающуюся добродетель, он прожил жизнь монаха, соблюдая все посты и обеты, храня солдат и корабли. При нем не был захвачен ни один фрегат и ни один солдат не оказался во вражеском плену.

Уважали его за милосердие и творимые добрые дела, в бой он шел с молитвой, верой в Бога и необходимость помощи Отечеству. Важно указать и то, что свои мировоззрения он прививал и солдатам, показывая, прививая очень строгую, практически монастырскую дисциплину. На кораблях, где он командовал отмечалось, что матросы не подвержены сквернословью и пьянству. За свою заботу о простых матросах и солдатах он снискал глубокую любовь и уважение, подлинное почитание еще при жизни [2, c. 68].

Как и А.В.Суворов Ф.Ф. Ушаков хоть и принадлежал к дворянскому сословию не имел значительного состояния и воспитывался религиозными, добродетельными родителями, которые привали ему веру в Бога. Интерес к военному делу у него также проявился рано, согласно свидетельствам очевидцев, он уже в раннем возрасте ходил на медведя, уделял много внимания своему физическому воспитанию.

Заключение

Подводя итог можно отметить, что выдающиеся личности России 18 века, такие как Александр Васильевич Суворов и Федор Федорович Ушаков именно благодаря личным качествам смогли добиться столь значимых результатов в военной деятельности, но при этом им были характерен не только военный гений, но и высокие моральные качества, которые позволили им заручиться поддержкой вверенных им людей.

В целом можно отметить, что именно подобные примеры позволяют говорить о том, что роль личности в истории чрезвычайно высока и сложно утверждать, что рождение таких непобедимых полководцев объясняется только эпохой. Именно личные качества данных выдающихся людей позволили им в полной мере проявить себя, получить поддержку и императорского дома и собственных подчиненных.

Список использованной литературы

1. Разин Е. А. История военного искусства, т.2— СПб.: Полигон, 1999.

2. Лутовинов В.И., Хмара Ю.Н. Военная безопасность государства: концептуальные основы и современное российское видение // Социум и власть. – 2015. — №2. – с. 68 – 73.

3. Максимов С.В. Диалектика отечественного военного прогресса. – С.: Дело, 2013. – 355 с.

Просмотров работы: 14870

school-science.ru

Август II Сильный (Красивый) (1670-1733) | Курфюрст Саксонский с 1694 г., король Польши (1697-1706 и 1708-1733 гг.), союзник России в Северной войне |

Адошев Алексей Федорович (?- 1561) | Костромской дворянин, член Избранной Рады, душной дьяк Челобитного приказа; с 1566 г. в опале |

Апраксин Федор Матвеевич (1661-1726) | Сподвижник Петра I, граф, генерал-адмирал, командующий российским флотом в годы Северной войны и в Персидском походе, с 1700 г. — глава Адмиралтейского приказа, с 1718 г. — президент Адмиралтейской коллегии, с 1726 г. — член Верховного тайного совета |

Ах мат (XV в.) | Хан Большой Орды (с 1465 г.), организатор похода на Русские земли в 1480 г., завершившегося стоянием на реке Угре и окончательным свержением татаро-монгольского ига; убит тюменским ханом Айбеком |

Батый (Бату-Хан) (1208-1255) | Монгольский хан, внук Чингисхана, руководил походами в Восточную и Центральную Европу (1236-1242) |

Баторий Стефан (1533-1586) | Князь Трансильвании, полководец, польский король (с 1576 г.), участник Ливонской войны; в 1581-1582 гг. осаждал Псков. Основал Академию в Вильно (будущий Виленский университет) |

Болотников Иван Исаевич (7-1607) | Боевой холоп князя Телятевского, предводитель восстания 1606-1607 гг., потерпел поражение под Москвой (1606 г.) и Тулой (1607 г.), сослан в Каргополь и там убит |

Борецкая Марфа (Посадница) (XV в.) | Вдова новгородского посадника Исаака Андреевича Борецкого. В начале 70-х гг. XV в. возглавила антимосковскую партию в Новгороде. После присоединения Новгорода к Москве была выслана из Новгорода и казнена |

Бирон Эрнст Иоганн (1690-1772) | Уроженец Курляндии, фаворит Анны Иоанновны, герцог Курлянд-ский (1737-1740 и 1762-1769 гг.), после смерти Анны Иоанновны стал регентом при малолетнем Иване VI Антоновиче (1740 г.), но был свергнут в результате дворцового переворота и сослан в Пельм, а затем в Ярославль, помилован Петром III и возвращен в Курляндию |

Витовт (1350-1430) | Великий князь литовский (с 1392 г.), вмешивался в дела Новгорода, захватил Смоленск {1404 г.), один из организаторов разгрома Тевтонского ордена в Грюнвальдской битве |

Волков Федор Григорьевич (1729-1763) | Актер, создатель русского профессионального театра |

Воротынский Михаил Иванович (1510-1573) | Князь, боярин и воевода, герой взятия Казани (1552 г.), нанес поражение крымскому хану Давлет-Гирею в битве при Молодях (1572 г.), казнен Иваном IV |

Глинская Елена (7- 1536) | Вторая жена великого князя Василия III, мать Ивана IV, в годы малолетства которого (1533-1538) управляла страной. Провела судебную и денежную реформы |

Годунов Борис (1551-1605) | Боярин, царь Московский (с 1598 г.). Выдвинулся в число сподвижников Ивана IV благодаря браку с дочерью Мал юты Скуратова, а затем -браку сестры Ирины с сыном Ивана IV Федором. В царствование Федора Иоанновича (1584-1598 гг.) фактический правитель государства |

Голицын Василий Васильевич (1643-1714) | Князь, боярин, воевода, фаворит Софьи Алексеевны, возглавлял Посольский приказ (1676-1689 гг.), руководил Крымскими походами 1687 и 1689 гг., сослан Петром I в Архангельский край |

Голицын Михаил Михайлович (1675-1730) | Сподвижник Петра I, князь, генерал-фельдмаршал, участник Азовских походов и Северной войны, в 1720 г. нанес шведскому флоту поражение в битве при Гренгаме. С 1726 г. — президент Военной коллегии и член Верховного тайного совета, один из составителей «Кондиций», умер в опале |

Головин Федор Алексеевич (1650-1706) | Сподвижник Петра I, граф, дипломат, адмирал и генерал-фельдмаршал. Подписал Нерчинский договор с Китаем, участник Азовских походов и Великого посольства с 1700 г., возглавил Посольский приказ с 1701 г., руководил Навигацкой школой |

Головкин Гавриил Иванович (1660-1734) | Сподвижник Петра I, граф, с 1706 г возглавлял Посольский приказ, с 1718 г. — президент коллегии иностранных дел, в 1726-1730 гг. член Верховного тайного совета, в 1731-1734 гг. — кабинет-министр императрицы Анны Иоанновны |

Грек Феофан (X1V-XV вв.) | Иконописец, мастер стенных росписей, родом из Византии. Вершина творчества — роспись в церкви Спаса на Ильиной улице в Новгороде, иконы Благовещенского и Архангельского соборов Московского Кремля |

Дионисий (ок. 1440-1503) | Живописец, инок Иосифо-Волоколамского монастыря. Вершина творчества — роспись церкви Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Участвовал в росписи Успенского собора Московского Кремля, автор иконы «Спас в Силах» |

Дежнев Семен Иванович (7-1673) | Землепроходец и мореход, 1646 г. обогнул Чукотский полуостров и открыл мыс — северо-восточную оконечность Евразии (мыс Дежнева) |

Демидов (Антуфьев) Никита Демидович (1656-1725) | Тульский кузнец, родоначальник династии заводчиков и землевладельцев, основатель Тульского оружейного завода, организатор строительства металлургических заводов на Урале |

Ермак Тимофеевич (? — 1584) | Казачий атаман, своим походом против Сибирского ханства положил начало присоединению Сибири к России |

Илларион {X! в.) | Первый митрополит Киевский русского происхождения, автор «Слова о законе и благодати» |

Карл XII (1682-1718) | Король Швеции с 1697 г., полководец, командовал шведской армией в ряде сражений Северной войны (под Нарвой в 1700 г., под Полтавой в 1709 г.), погиб в ходе сражения в Норвегии |

Кирилл и Мефодий (IX в.) | Братья, создатели славянской азбуки, просветители и проповедники христианства |

Курбский Андрей Михайлович (1528-1583) | Князь, член Избранной Рады, военачальник, писатель. Герой взятия Казани 1552 г., участник Ливонской войны, опасаясь опалы Ивана IV бежал в Литву (1564 г.), поступил на службу к польскому королю Си-гизмунду-Августу. Из Речи Посполитой переписывался с Иваном IV, автор «Истории о великом княжестве Московском» |

Лефорт Франц Яковлевич (ок. 1656-1699) | Сподвижник Петра I, выходец из Швейцарии, участник Крымских и Азовских походов, один из руководителей Великого посольства, оказал большое влияние на формирование личности Петра I |

Лжедмитрий 1 (7-1606) | Самозванец (предположительно — беглый монах Московского Чудова монастыря Григорий Отрепьев), в 1605 г. стал царем московским, убит в 1606 г. |

Лжедмитрий II (7-1610) | Самозванец, «тушинский вор», безуспешно пытался захватить Москву в Борьбе с Василием Шуйским (1608-1609 гг.), убит |

Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) | Из семьи поморов, ученый, естествоиспытатель, поэт, создатель Московского университета, занимался химией, физикой, астрономией, историей, филологией, внес большой вклад в формирование современного русского литературного языка |

Мазепа Иван Степанович (1644-1704) | Гетман Левобережной Украины (1687-1708 гг.), в годы Северной войны перешел на сторону Карла XII, после Полтавской битвы вместе с Карлом XII бежал в Турцию |

Макарий (1482-1563 гг.) | Московский митрополит (с 1542 г.), писатель, глава иосифлян, член Избранной Рады, составитель Четей-Миней, Степенной книги и Лицевого летописного свода, способствовал зарождению книгопечатания на Руси |

Мамай (XIV в.) | Татарский темник, фактический правитель Золотой орды, потерпел поражение от князя Дмитрия Донского в Куликовской битве (1380 г.), после чего потерял власть и был убит |

Меншиков Александр Данилович (1673-1724) | Сподвижник Петра I, сын придворного конюха, светлейший князь, генералиссимус (1727 г.). Денщик Петра I, участник Азовских походов, Великого посольства и Северной войны, первый комендант Санкт-Петербурга и губернатор Ингерманландии (Санкт-Петербургской губернии), президент военной коллегии (1716-1724 и 1726-1727 гг.), в годы царствования Екатерины I фактический правитель страны, сослан Петром II в Березов {1727 г.), где и скончался |

Миндовг (XIII в.) | Легендарный основатель литовского государства, великий князь литовский (1230-х гг.) поддерживал дружеские связи с галицким князем Даниилом и великим князем Александром Невским |

Минин Кузьма Минич (7-1616) | Нижегородский торговец, земский староста, организатор II ополчения |

Миних Бурхард Христофор (1683-1767) | Уроженец Ольденбурга (Германия), на русской службе с 1721 г., граф, генерал-фельдмаршал, инженер, строитель Ладожского обводного канала. Президент военной коллегии (1730-1740 гг.), командующий войсками в годы русско-турецкой войны 1735-1739 гг., отправлен в отставку Анной Леопольдовной, в 1742 г. сослан Елизаветой Петровной в Пельм |

Нестор (XI XII вв.) | Монах Киево-Печерского монастыря, летописец, автор-составитель древнейшего дошедшего до нас летописного свода — «Повести временных лет», автор житий князей Бориса и Глеба, Феодосия Печерского |

Никон (Минов Никита) (1605-1681) | Патриарх Московский и Всея Руси с 1652 г., инициатор церковной реформы, вызвавшей раскол русской православной церкви, пытался поставить церковную власть выше светской, что привело к конфликту с Алексеем Михайловичем. В 1666 г. лишен патриаршего сана и сослан в Ферапонтов монастырь |

Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (1605-1680) | Боярин, дипломат, воевода. Глава Посольского приказа (16671671). Заключил Андрусовское перемирие, составил Торговый устав 1667 г., постригся в монахи в 1672 г. |

Орлов Алексей Григорьевич (1737-1807) | Граф Чесменский, генерал-аншеф и генерал-адмирал, брат Г. Г. Орлова. Участник дворцового переворота 1762 г., герой русско-турецкой войны 1768-1774 гг., командовал русской эскадрой в На-варинском и Чесменском боях, с 1775 г. в отставке, вывел породу орловских рысаков |

Орлов Григорий Григорьевич (1734-1783) | Князь, фаворит Екатерины II, генерал-аншеф, брат А. Г. Орлова, участник дворцового переворота 1762 г., учредитель и первый президент Вольного экономического общества (с 1765 г.), усмирил «чумной бунт» в Москве (1771 г.), меценат, покровитель науки |

Остарман Андрей Иванович (1686-1747) | Уроженец Вестфалии, на российской службе с 1703 г,, граф, дипломат, вице-канцлер (1725-1741 гг.), член Верховного тайного совета (с 1726 г.) и кабинет-министр Анны Иоанновны (с 1731 г.), воспитатель Петра II, с 1731 г. фактически руководил внешней политикой России. В 1741 г. при Елизавете Петровне сослан в Березов |

Панин Никита Иванович (1718-1783) | Граф, государственный деятель и дипломат, участник дворцового переворота 1762 г., воспитатель Павла I, автор сенатской реформы, руководил коллегией иностранных дел (1763-1781 гг.), создатель блока «Северный аккорд» |

Петров Аввакум (ок. 1620-1682) | Протопоп, лидер старообрядцев (раскольников), писатель. Идейный противник Никона, сослан в Пустозерск в 1667 г., где написал «Житие протопопа Аввакума» |

Пожарский Дмитрий Михайлович (1578-1642) | Князь, полководец, участник I ополчения, организатор и предводитель II ополчения, один из организаторов Земского собора 1613 г., впоследствии возглавил ряд приказов (Ямской, Разбойный и др.) |

Полоцкий Симеон (1629-1680) | Общественный и церковный деятель, писатель и поэт, проповедник, полемизировал с раскольниками и Никоном, основал в Кремле типографию |

Потемкин Григорий Александрович (1739-1791) | Фаворит и ближайший помощник Екатерины II, светлейший князь Таврический, генерал-фельдмаршал, государственный деятель, участник дворцового переворота 1762 г., участник русско-турецких войн 1768-1774 гг., новороссийский, азовский и астраханский военный губернатор (с 1776 г.), вице-президент (с 1774 г.) и президент (с 1784 г.) военной коллегии |

Прокопович Феофан (1681-1736) | Сподвижник Петра I, церковный деятель, публицист, епископ Псковский и архиепископ Новгородский, вице-президент Синода (с 1721 г.), составитель «Духовного регламента», сторонник абсолютизма в России |

Пугачев Емельян Иванович (ок. 1740-1775) | Донской казак, предводитель восстания 1773-1775 гг., казнен в Москве |

Радонежский Сергий (ок. 1321-1391) | Основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря, инициатор введения общежитийного устава в русских монастырях |

Разин Степан Тимофеевич (7-1671) | Донской казак, предводитель восстания 1670-1671 гг., казнен в Москве |

Разумовский Алексей Григорьевич (1709-1771) | Из семьи украинских казаков, в детстве пас скот. Граф, генерал-фельдмаршал, фаворит и тайный морганатический супруг Елизаветы Петровны, участник дворцового переворота 1741 г. |

Разумовский Кирилл Григорьевич (1728-1803) | Брат А. Г. Разумовского, граф, президент Акакдемии наук (17461798 гг.), последний гетман Украины (1750-1764 гг.) |

Растрелли Бартоломео Карло (1675-1744) | Итальянский скульптор и архитектор, с 1716 г. работал в России, автор скульптурных портретов Петра I, Анны Иоанновны |

Растрелли Франческо Бартоломео (1700-1771) | Архитектор, сын Б. К. Растрелли, автор Зимнего и Строгановского дворцов, Смольного собора в Петербурге, Екатерининского дворца в Царском Селе, Андреевской церкви в Киеве, творил в стиле барокко |

Ребров Иван Иванович (7-1666) | Землепроходец и мореход, тобольский казак, исследовал реку Лену до устья, пролив Лаптева, первым плавал в Восточно-Сибирское море |

Рублев Андрей (ок. 1360-ок. 1430) | Иконописец и мастер стенных росписей, монах Троице-Сергиева, а затем Спасо-Андроникова монастыря. Вершина творчества — икона «Троица». Участвовал в росписи Благовещенского собора Московского Кремля и Успенского собора во Владимире, Троицкого в Троице-Сергиевом монастыре и Спасского собора Андроникова монастыря |

Румянцев Петр Александрович (1725-1796) | Граф, полководец, генерал-фельдмаршал, герой Семилетней войны, командующий русской армией в русско-турецкой войне 17681774 гг., одержал победы при Рябой Могиле, Ларге и Качуле |

Сигизмунд III (1566-1632) | Польский король (с 1587 г.), активный проводник Контрреформы, поддерживал Лжедмитрия I, организовал интервенцию в Россию в годы Смуты (1609-1612) |

Сильвестр (XVI в.) | Протопоп Благовещенского собора Московского Кремля, духовник Ивана IV, член Избранной Рады, автор «Домостроя». С 1560 г. в опале |

Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1686-1610) | Князь, боярин, полководец. Участник подавления восстания Болотникова, одержал ряд побед над Лжедмитрием II, снял осаду с Троице-Сергиева монастыря; отравлен |

Скуратов Мал юта (Скуратов-Белье кий) Григорий Лукьянович | Дворянин, приближенный Ивана IV, один из руководителей опричнины, организатор убийств Владимира Старицкого, митрополита Филиппа, руководил казнями во время опричного похода в Новгород (1570 г.), погиб в ходе Ливонской войны |

Софья Алексеевна (1657-1704) | Царевна, дочь Алексея Михайловича, правительница (регентша) в 1682-1689 гг., заключила «Вечный мир» с Речью Посполитой, Нерчинский договор с Китаем. Фаворит Софьи Василий Голицын предпринял в ее правление Крымские походы. Софья Алексеевна была инициатором открытия в Москве Славяно-греко-латинской академии. В 1689 г. отстранена от власти Петром I, в 1698 г. пострижена в монахини |

Спиридов Григорий Андреевич (1713-1790) | Адмирал, в Семилетней войне командовал десантом при взятии Кольберга, в русско-турецкую войну 1768-1774 гг. одержал победу в Чесменском бою |

Суворов Александр Васильевич (1730-1800) | Граф Рымникский, князь италийский, полководец, генералиссимус (1799). Участник Семилетней войны, русско-турецких войн 17681774 и 1787-1791 гг., подавления восстания Пугачева и подавления польского восстания 1794 г., главнокомандующий русско-австрийской армии в Италии (1799 г.). Совершил знаменитый Швейцарский поход через Альпы в 1799 г., не проиграл ни одного сражения (выиграл 60), автор ряда военно-теоретических работ («Наука побеждать»), создатель оригинальной стратегии и тактики ведения боя |

Тимур (Тамерлан) (1336-1405) | Полководец, создатель государства со столицей в Самарканде, эмир с 1370 г. Разгромил Золотую Орду, совершил завоевательные походы в Иран, Закавказье, Индию, Малую Азию |

Трезини Доменико (ок. 1670-1734) | Архитектор, выходец из Швейцарии, с 1703 г. работал в России. По его проектам построены Летний дворец Петра I, Петропавловский собор, здание Двенадцати Коллегий и другие памятники архитектуры в Санкт-Петербурге |

Ушаков Симеон Федорович (1626-1686) | Художник, автор «Слова к люботщательному иконописного письма», зачинатель портретной светской живописи в России |

Ушаков Федор Федорович (1745-1817) | Флотоводец, адмирал, герой русско-турецкой войны 1787-1791 гг., в период войны с Францией (1798-1800 гг.) успешно командовал Средиземноморским походом русского флота |

Федоров Иван {ок. 1510-1583) | Основатель книгопечатания в России и на Украине |

Фридрих II Великий (1712-1786) | Король Пруссии, с 1740 г. проводил политику просвещенного абсолютизма, реформировал прусскую армию, полководец, командовал прусскими войсками в ходе Силезской и Семилетней войн, принял участие в I разделе Польши |

Хабаров Ерофей Павлович (7-1671) | Землепроходец и мореход, исследовал Приамурье, составил «чертеж реке Амуру» |

Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович (ок. 1595-1657) | Украинский казак, гетман Украины с 1648 г., возглавил восстание на Украине против Речи Посполитой, один из организаторов Переяславской Рады (воссоединения Украины с Россией) |

Чингисхан (Темучин) (ОК. 1155-1227) | Основатель Монгольской империи, кодифицировал обычное право монголов (законы Ясы), создал значительную армию, руководил завоеваниями в Юго-Восточной Сибири, Китае и Средней Азии |

Шереметьев Борис Петрович (1652-1719) | Сподвижник Петра I, граф, генерал-фельдмаршал, дипломат, участвовал в заключении «Вечного мира» с Польшей, командовал вспомогательной армией во время Азовских походов, в годы Северной войны командовал русскими войсками в Прибалтике, подавлял восстание в Астрахани, командовал пехотой в Полтавском сражении и в Прутском походе |

Шувалов Иван Иванович (1727-1797) | Фаворит Елизаветы Петровны, генерал-адъютант, меценат, покровитель и друг М. В. Ломоносова, создатель и первый куратор Московского университета, инициатор создания и первый президент Академии Художеств (1757-1763) |

Шувалов Петр Иванович (1710-1762) | Граф, государственный деятель, генерал-фельдмаршал, брат И. И. Шувалова, участник дворцового переворота 1741 г., фактический руководитель правительства при Елизавете Петровне (провел ряд реформ) |

Шуйский Василий (1552-1612) | Князь, боярин, сын Ивана Шуйского (героя обороны Пскова в Ливонскую войну). Возглавил правительственную комиссию по расследованию смерти царевича Дмитрия. После смерти Бориса Годунова перешел на сторону Лжедмитрия I, а затем организовал заговор против самозванца. Царь московский (1606-1610), подавил восстание Болотникова, боролся с Лжедмитрием II, свергнут с престола, насильно пострижен в монахи, умер в польском плену |

Ягужинский Павел Иванович (1683-1736) | Сподвижник Петра I, граф, генерал-аншеф, дипломат, с 1722 — ге-ренал-прокурор Сената, в 1726-1727 гг. — посол в Варшаве, в 17311734 гг. — посол в Берлине, с 1734 г. — кабинет-министр императрицы Анны Иоанновны |

| Иван Сусанин (1568 – 1613) | Русский крестьянин, спасший во время польско-литовской интервенции Михаила Романова. Был замучен, но не выдал местоположения юного царя. |

| Витус Беринг (1681 – 1741) | Великий мореплаватель, командор российского флота. Возглавлял 1-ю и 2-ю Камчатские экспедиции. Открыл пролив между Чукоткой и Аляской. Добрался до берегов Северной Америки. |

histerl.ru

Русские художники 18 века. Лучшие картины 18 века русских художников

18-й век – это период, в который происходили колоссальные преобразования во всех сферах: политической, социальной, общественной. Европа вносит в русскую живопись новые жанры: пейзажный, исторический, бытовой. Реалистическое направление живописи становится преобладающим. Живой человек — герой и носитель эстетических идеалов того времени.

В историю искусств 18-й век вошел как время живописных портретов. Иметь свой собственный портрет хотели все: от царицы до обычного чиновника из провинции.

Европейские веяния в русской живописи

Известные русские художники 18 века были вынуждены следовать западной моде по велению Петра I, который хотел европеизировать Россию. Он придавал большое значение развитию изобразительного искусства и даже планировал построить специализированное учебное заведение.

Русские художники 18 века осваивали новые приемы европейской живописи и изображали на своих полотнах не только царей, но и различных бояр, купцов, патриархов, которые старались не отставать от моды и часто поручали местным художникам нарисовать портрет. При этом художники того времени старались обогащать портреты предметами быта, элементами национального костюма, природой и прочее. Внимание акцентировалось на дорогой мебели, больших вазах, роскошных одеждах, интересных позах. Изображение людей того времени воспринимается сегодня как поэтический рассказ художниками о своем времени.

И все-таки ярким контрастом отличаются портреты русских художников 18 века от портретов приглашенных иностранных живописцев. Стоит упомянуть, что для обучения русских художников приглашались художники из других стран.

Виды портретов

Начало 18-го века ознаменовано обращением художников-портретистов к полупарадным и камерным видам жанра портрета. Портреты живописцев второй половины 18 столетия дают начало таким видам, как парадный, полупарадный, камерный, интимный.

Парадный вид портрета отличается от других изображением человека в полный рост. Блеск роскоши — как в одежде, так и в предметах быта.

Полупарадный вид – это изображение модели по колено или по пояс.

Если человек изображен на нейтральном фоне по грудь или пояс – то этот вид портрета называется камерным.

Интимный вид портрета предполагает обращение к внутреннему миру героя картины, при этом фон игнорируется.

Портретные образы

Часто русские художники 18 века были вынуждены воплощать в портретном образе представление заказчика о самом себе, но никак не действительный образ. Важным было учесть общественное мнение о том или ином человеке. Многие искусствоведы давно сделали вывод, что главным правилом того времени было изображение человека не столько таким, каким он являлся на самом деле, либо таким, каким бы он хотел быть, а таким, которым он мог быть в своем лучшем отражении. То есть в портретах любого человека старались изобразить как идеал.

Первые художники

Русские художники 18 века, список которых в общем-то невелик, — это, в частности, И. Н. Никитин, А. П. Антропов, Ф. С. Рокотов, И. П. Аргунов, В. Л. Боровиковский, Д. Г. Левицкий.

Русские художники 18 века, список которых в общем-то невелик, — это, в частности, И. Н. Никитин, А. П. Антропов, Ф. С. Рокотов, И. П. Аргунов, В. Л. Боровиковский, Д. Г. Левицкий.Среди первых живописцев 18 века Петровской эпохи — имена Никитина, Антропова, Аргунова. Роль этих первых русских художников 18 века была незначительна. Она сводилась лишь к написанию огромного количества царских изображений, портретов российских вельмож. Русские художники 18 века – мастера портретов. Хотя часто они просто помогали иностранным мастерам расписывать стены большого количества дворцов, изготавливать театральные декорации.

Имя живописца Ивана Никитича Никитина можно встретить в переписке Петра I со своей женой. Его кисти принадлежит портрет самого царя, канцлера Г. И. Головина. В его портрете напольного гетмана нет ничего искусственного. Внешность не изменена ни париком, ни придворной одеждой. Художник показал гетмана таким, как в жизни. Именно в жизненной правде заложено главное достоинство портретов Никитина.

Творчество Антропова сохранилось в образах Андреевского собора в Киеве и портретах в Синоде. Эти произведения отличает склонность художника к желтому, оливковому цветам, ведь он живописец, который обучался у мастера иконописи. Среди его известных работ — портреты Елизаветы Петровны, Петра I, княгини Трубецкой, атамана Ф. Краснощекова. Творчество Антропова соединило в себе традиции самобытной русской живописи 17-го века и каноны изобразительного искусства Петровской эпохи.

Иван Петрович Аргунов — известный крепостной портретист графа Шереметьева. Его портреты изящны, позы изображенных им людей свободны и подвижны, все в его творчестве точно и просто. Он творец камерного портрета, который впоследствии станет интимным. Значимые работы художника: портреты Екатерины II, четы Шереметьевых, П. Б. Шереметьева в детстве.

Не стоит думать, что в то время в России не существовало больше никаких жанров, но великие русские художники 18 века самые значительные произведения создавали все-таки в жанре портрета.

Вершиной жанра портрета 18-го века стало творчество Рокотова, Левицкого и Боровиковского. Человек в портретах художников достоин восхищения, внимания и уважения. Человечность чувств выступает отличительной чертой их портретов.

Федор Степанович Рокотов (1735–1808 гг.)

Почти ничего не известно о Федоре Степановиче Рокотове, русском художнике 18-го века из крепостных князя И. Репнина. Портреты женщин этот художник пишет мягко и воздушно. Внутренняя красота прочувствована Рокотовым, и он находит средства воплощения ее на холсте. Даже овальная форма портретов только подчеркивает хрупкий и нарядный облик женщин.

Главный жанр его творчества – полупарадный портрет. Среди его работ – портреты Григория Орлова и Петра III, княжны Юсуповой и князя Павла Петровича.

Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735–1822 гг.)

Известный русский художник 18-го века — Дмитрий Григорьевич Левицкий, ученик А. Антропова, смог чутко уловить и воссоздать в своих картинах душевные состояния и особенности людей. Изображая богачей, он остается правдивым и непредвзятым, его портреты исключают угодливость и ложь. Его кисти принадлежит целая галерея портретов великих людей 18-го века. Именно в парадном портрете Левицкий раскрывается как мастер. Он находит выразительные позы, жесты, показывая знатных вельмож. Российская история в лицах – так часто называют творчество Левицкого.

Картины, принадлежащие кисти художника: портреты М. А. Львовой, Е. И. Нелидовой, Н. И. Новикова, четы Митрофановых.

Владимир Лукич Боровиковский (1757–1825 гг.)

Русские художники 18-19 века отличаются обращением к так называемому сентиментальному портрету. Художник Владимир Лукич Боровиковский пишет задумчивых девушек, которые на его портретах изображены светлыми красками, они воздушны и невинны. Его героини — не только русские крестьянки в традиционных нарядах, но и уважаемые дамы высшего общества. Это портреты Нарышкиной, Лопухиной, княжны Суворовой, Арсеньевой. Картины несколько схожи, но забыть их невозможно. Эти портреты отличает удивительная тонкость передаваемых характеров, почти неуловимые особенности душевных переживаний и объединяющее все образы чувство нежности. В своих работах Боровиковский раскрывает всю красоту женщины того времени.

Русские художники 18-19 века отличаются обращением к так называемому сентиментальному портрету. Художник Владимир Лукич Боровиковский пишет задумчивых девушек, которые на его портретах изображены светлыми красками, они воздушны и невинны. Его героини — не только русские крестьянки в традиционных нарядах, но и уважаемые дамы высшего общества. Это портреты Нарышкиной, Лопухиной, княжны Суворовой, Арсеньевой. Картины несколько схожи, но забыть их невозможно. Эти портреты отличает удивительная тонкость передаваемых характеров, почти неуловимые особенности душевных переживаний и объединяющее все образы чувство нежности. В своих работах Боровиковский раскрывает всю красоту женщины того времени.Наследие Боровиковского очень разнообразно и обширно. Есть в его творчестве как парадные портреты, так и миниатюрные, и интимные полотна. Среди работ Боровиковского наиболее известными стали портреты В. А. Жуковского, Г. Р. Державина, А. Б. Куракина и Павла I.

Картины русских художников

Картины 18 века русских художников написаны с любовью к человеку, его внутреннему миру и уважением к нравственным достоинствам. Стиль каждого художника, с одной стороны, очень индивидуален, с другой же – имеет несколько общих черт с другими. Этот момент определил тот самый стиль, который подчеркивает характер искусства России в 18-м веке.

Наиболее известные картины 18 века русских художников:

Наиболее известные картины 18 века русских художников:- «Юный живописец». Вторая половина 1760-х гг. Автор Иван Фирсов – самый загадочный художник 18-го века. На картине изображен мальчик в мундире, который пишет портрет маленькой красивой девочки.

- «Прощание Гектора с Андромахой», 1773 г. Автор Антон Павлович Лосенко. Последняя картина художника. На ней изображен сюжет из шестой песни «Илиады» Гомера.

- «Каменный мост в Гатчине у площади Коннетабля», 1799-1801 гг. Автор Семен Федорович Щедрин. На картине изображен пейзажный вид.

И все-таки

Русские художники 18 века все же старались раскрыть правду и подлинные характеры людей, несмотря на условия крепостного права и желания богатых заказчиков. Жанр портрета в 18-м веке воплотил специфические черты русского народа.

Несомненно, можно сказать, что, как бы художественное искусство 18-го века ни было подвержено влиянию европейской культуры, все-таки оно привело к развитию национальных русских традиций.fb.ru

знаменитые люди 18 века?с какого по какой год длился 18 век(А ТО Я ЧЕ ТО ЗАБЫЛА)))

18 век — с 1700 по 1800. знаменитые люди: * Бах, Иоганн Себастьян * Людовик XIV * Вольтер * Гёте, Иоганн Вольфганг * Растрелли, Бартоломео Франческо * Фридрих II * Карл XII * Пётр I * Екатерина II * Людовик XV * Ришельё, Луи Франсуа Арман дю Плесси * Мориц Саксонский * Шуазёль, Этьен Франсуа де * Маркиза де Помпадур * Людовик XVI * Мария-Антуанетта * Неккер, Жак * Мирабо, Оноре Габриель * Лафайет, Жильбер * Робеспьер, Максимилиан * Эйлер, Леонард * Ломоносов, Михаил * Миних, Бурхард Кристоф * Иммануил Кант * Вольфганг Амадей Моцарт

с какого по какой год длился 18 век (А ТО Я ЧЕ ТО ЗАБЫЛА)) ) — а ты знала?

ставь лукас если ты с паблика вк ))))

touch.otvet.mail.ru

§ 33-34. НАРОДЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. История России. XVII-XVIII века. 7 класс

§ 33-34. НАРОДЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Многонациональная страна. Численность населения Российской империи в XVIII в. постоянно росла. Если в 1720 г. в стране проживало 15,7 млн, то в 1795 г. – 37,4 млн человек. Высокие темпы роста населения были связаны как с повышением рождаемости, так и с увеличением территории Российской империи.

Расширение границ России шло за счет земель, населенных украинцами, белорусами, литовцами, поляками, финнами, евреями и другими народами. В 1795 г. доля русских в общей массе жителей страны составляла 49 %, украинцев – около 20, белорусов – 8, поляков – 6, финнов – 2, литовцев – 1,9, татар – 1,9, латышей – 1,7, евреев – 1,4, эстонцев – 1,1 %. Молдаване, ненцы, удмурты, карелы, коми, марийцы, калмыки, башкиры, чуваши и многие другие народности составляли 1 % населения Российской империи.

Многие народности были освобождены от тяжкого бремени рекрутской повинности. Они не знали и крепостного права, которое стало уделом только русских, украинцев, белорусов и народов Прибалтики.

В Россию переселилось немало колонистов: немцев, молдаван, греков, армян, сербов, болгар. Продолжался процесс заселения и освоения новых земель на окраинах страны, в котором активно участвовали русские, украинцы, татары, мордва, чуваши, марийцы.

Особое положение занимали евреи, которые проживали на территории, вошедшей в состав страны после разделов Речи Посполитой, а также в Новороссии, на Левобережной Украине и частично в Прибалтике. Законы, принятые в 1790-х гг., определяли границу территорий, на которых им разрешалось постоянно проживать, – черту оседлости. Введение черты оседлости ущемляло права еврейского народа.

Русские. В XVIII в. их численность выросла с 11 до 20 млн человек, но удельный вес в составе населения страны сократился. Русские в основном жили в центральных и северо-западных районах страны. Здесь их доля в общей численности населения превышала 90 %. В 1780-х гг. русские переселенцы появились на Северном Кавказе, росло их число и в Сибири. Русские перебирались в Новороссию и на земли Войска Донского, в Екатеринославскую и Таврическую губернии.

Быт основной массы сельского населения изменился незначительно: тот же каждодневный труд на земле, где взрослые и дети работали значительную часть года, те же подати и повинности в пользу казны и помещика. Наряду с этим развитие рыночных отношений вело к расслоению крестьян на богатых и бедных. Зажиточное крестьянство стремилось подражать горожанам в планировке домов, пище и одежде.

Крестьянский быт, в свою очередь, влиял на жизнь горожан. Сельская местность начиналась сразу за городской чертой. Развитие отходничества, учеба, рекрутчина, посещение церквей и монастырей (богомолье), совместное участие горожан и крестьян в многочисленных войнах – эти и другие формы общения способствовали взаимному обогащению крестьянской и городской культуры.

В XVIII в. большинство горожан жили в деревянных домах. Каменные жилые постройки были не редкостью только в Петербурге и Москве. Внутренние помещения дома украшали деревянной резьбой, зеркалами и занавесками, дорогой мебелью и посудой. Вокруг дома сажали садовые деревья. Обычно дома горожан были одноэтажными или двухэтажными. В Москве и Петербурге появлялись трех– и четырехэтажные дома, построенные в западноевропейском стиле. В темное время суток окна закрывались ставнями.

Неизвестная в русском костюме. Художник И. Аргунов

Крестьянский обед. Художник М. Шибанов

Городские жители пользовались в быту предметами европейского образца. В домах знати вилки, ножи и ложки были серебряными (отсюда выражение – «столовое серебро»), тарелки и чашки – из фарфора, рюмки, стаканы и графины – из хрусталя. Основная масса горожан имела простую утварь. В крестьянской семье обычно ели из общей посуды. Однако и бедные, и богатые бережно обращались с предметами домашнего обихода.

Игра в пристенок. Художник Е. Корнеев

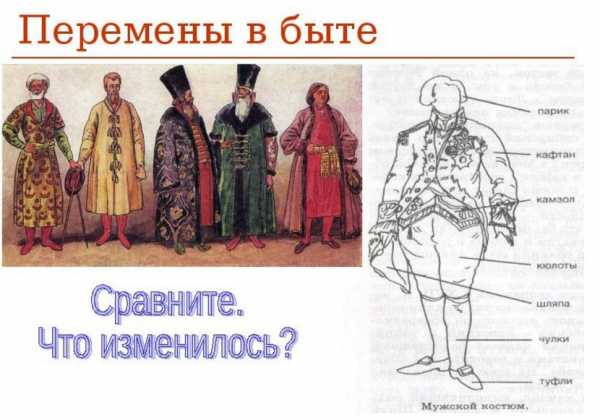

С петровских времен изменилась одежда горожан. Служащие обязаны были появляться в общественных местах в иноземном или, как его называли, «немецком» платье и парике, с введением гражданской формы – в мундире. Военные носили форму ярких, нарядных цветов, с высокими головными уборами и украшениями.

Украинцы. В середине XVIII в. Левобережная Украина с Киевом и Запорожьем входила в состав Российской империи, Правобережная Украина (от среднего течения Днепра до Карпат) находилась под властью Речи Посполитой. Низовья Днепра до Сиваша и Перекопа принадлежали Османской империи и ее вассалу Крымскому ханству, Закарпатье входило в состав Венгрии. Левобережная Украина была земледельческим районом. Огромные земельные владения имели украинское шляхетство, казацкая старшина и высшее духовенство. Они вели с российским правительством активную борьбу за сохранение автономии («прав и вольностей малороссийского народа»).

Андреевская церковь в Киеве Архитектор Б. Растрелли

В 1764 г. было упразднено гетманство и ликвидирована украинская автономия. С присоединением к России азовско-черноморских степей бывшие запорожцы составили так называемое черноморское казачество. После переселения на Таманский полуостров из них сформировали кубанское казачье войско.

В 1782 г. в соответствии с губернской реформой были основаны Киевское, Черниговское и Новгород-Северское наместничества. В следующем году население обязали платить подушную подать, был запрещен и переход крестьян от одного помещика к другому. На Левобережную Украину распространялись положения Жалованных грамот дворянству и городам. Не избежала Украина и секуляризации церковных земель.

После присоединения к России Причерноморья в результате русско-турецких войн плодородные земли этого края монархи дарили дворянству. Так, генерал-прокурор Сената князь А. А. Вяземский получил в собственность более 50 тыс. десятин земли, немногим меньше – Г. А. Потемкин и другие екатерининские вельможи.

Объединение украинских земель в составе Российского государства имело большое значение для братских народов – украинцев и русских, способствовало взаимному обогащению культур.

В развитии просвещения и науки на Украине большую роль играла Киево-Могилянская академия. Российскому обществу были известны работы философа и писателя Г. Сковороды и исторические сочинения Г. А. Полетики. В 1789 г. в Харькове был основан первый на Украине театр. Украинские корни имели талантливые композиторы А. Л. Ведель, Д. С. Бортнянский, художники Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский, А. П. Лосенко, скульпторы М. И. Козловский и И. П. Мартос. Украинцы интенсивно заселяли причерноморские степи и Крым, участвовали в хозяйственном освоении этого богатейшего края, а также переселялись на земли Войска Донского и Северного Кавказа, в Воронежскую и Курскую губернии.

Белорусы. В середине XVIII в. Белоруссия находилась в составе Речи Посполитой. Большинство крестьянских хозяйств отрабатывали барщину, незначительная часть государственных крестьян платила денежный оброк. Крепостнические порядки усугублялись тяжким национальным и религиозным гнетом: польские помещики насильственно насаждали католичество, стремились ополячить белорусов, лишить их собственной культуры. Белорусская шляхта и богатые горожане получали образование в католических школах, а также в Виленской академии.

Во второй половине XVIII в. Белоруссия вошла в состав Российской империи.

Белорусы

Ее население составляло более 3 млн человек. Российское правительство освободило население Белоруссии от уплаты государственных налогов, но практиковало раздачу государственных земель и населявших их крестьян российскому дворянству.

Около 90 % белорусов проживали в Минской и Могилевской губерниях, несколько меньше – в Витебской и Гродненской, в Виленской губернии основное население составляли литовцы.

Вхождение Белоруссии в состав России способствовало вовлечению экономики края в товарное производство и общероссийский рынок, росту крупных мануфактур, применению на них вольнонаемного труда. Активно развивалось дорожное строительство, прокладывались каналы.

Воссоединение белорусов и русских в едином государстве отвечало интересам двух братских народов, родственных по происхождению, языку, культуре и историческому прошлому.

Народы Прибалтики. После присоединения к России Прибалтика стала морскими воротами страны, а порты Таллин, Пярну, Нарва, Рига заняли важное место во внешней торговле. Российское правительство подтвердило прежние привилегии прибалтийских и немецких помещиков. Они составили местную администрацию. Официальным языком в Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губерниях являлся немецкий.

Эстонские и латышские дворяне увеличивали барщину, что вызвало народные волнения и заставило правительство пойти на уступки. Д. И. Фонвизин, путешествовавший по Прибалтике, писал: «Мужики против господ, а господа против них так остервенели, что ищут погибели друг друга».

Панорама Риги. Гравюра XVIII в.

Больше всего латышей (до 80 % населения) проживало в Курляндии; в Лифляндии их было немного, здесь значительную часть населения составляли немцы. Эстонцы жили почти во всех уездах Эстляндии, а в Лифляндии составляли почти половину населения края. Литовское население преобладало в Виленской губернии, небольшая его часть обосновалась в Гродненской губернии и Лифляндии.

Народы Поволжья и Приуралья. Во второй половине XVIII в. на территории Среднего Поволжья увеличивалась доля русского населения. Некоторые нерусские народности перебрались в Заволжье и Приуралье, потому что помещики захватывали земли и заселяли их крепостными крестьянами из центральных районов России. Основную массу крепостных в Поволжье составляли русские. Правительство переселяло государственных крестьян, в число которых входила большая часть нерусского населения Поволжья (мордва, марийцы, чуваши, татары), на новые земли в Башкирию.

Основным занятием населения Поволжья оставалось земледелие. Только татары, наряду с земледелием, занимались разведением скота для выделки кож и получения шерсти с целью их продажи. Марийцы, мордва и чуваши развивали огородничество и продавали выращенные овощи в городах. По мере сокращения лесов и расширения пашни охота уже не являлась одним из основных занятий населения этого края.

Несмотря на то что значительная часть удмуртов, марийцев, чувашей и почти вся мордва приняли христианство, они продолжали верить своим языческим богам и приносили им жертвы. В основной массе татары оставались мусульманами. Татарский язык изучался в Казанской гимназии по букварю и грамматике И. Хальфина.

Азбука и грамматика татарского языка И. Хальфина

Татарка

Большинство татар проживали в Казанской губернии. Их поселения были в Симбирской и Пензенской губерниях, а также в Нижнем Поволжье. После завоевания Россией Крыма крымские татары перебрались в Турцию, и лишь часть их осталась на прежних местах.

Во второй половине XVIII в. территория Башкирии входила в состав Оренбургской губернии. Башкиры имели льготы: не платили подушную подать и были освобождены от рекрутской повинности. Они не знали крепостного права. Население Башкирии было многонациональным – здесь проживало 70 тыс. башкир, более 100 тыс. татар, чувашей, марийцев и удмуртов, а также более 130 тыс. русских. Башкиры вели кочевой или полукочевой образ жизни. Земля находилась в собственности общины. Однако башкирская знать пользовалась правом распределения кочевий.

В Нижнем Поволжье обитали калмыки, переселившиеся в прикаспийские степи в первой половине XVII в. из Центральной Азии. Они исповедовали ламаизм. Власть принадлежала родовой знати и духовенству, им рядовые общинники платили натуральный или денежный оброк. При Екатерине II земли в калмыцкой степи активно раздавались дворянам. В 1770-е гг. значительная часть калмыков ушла в Джунгарию (Северо-Западный Китай).

Народы Сибири. В конце XVIII в. в Сибири было две губернии – Тобольская и Иркутская, они делились на области, а области – на уезды. Народы Сибири подчинялись местной администрации на основе «Положения об управлении инородцами». Как правило, местные князья приносили присягу (шерть) о подданстве и давали обязательство своевременно платить ясак. Они сохраняли самостоятельность в управлении своими территориями.

Сибирь была одной из самых многонациональных территорий Российского государства. Ненцы (самоеды), ханты (остяки), манси (вогулы), сибирские татары, нганасаны, хакасы, эвенки (тунгусы), эвены, якуты, юкагиры, чукчи, камчадалы (ительмены), айны (курилы) – далеко не полный перечень народов, населявших Россию от Уральских гор до Камчатки и Курил.

В XVIII в. шло дальнейшее имущественное расслоение у оленеводческих народов. Ханты, манси и селькупы принимали христианство, но крещение часто носило формальный характер. По свидетельству современников, новокрещенные «потаенно делают идолослужение и шаманства».

Широко расселялись по территории Сибири северные тунгусы. К России мирно присоединили земли чукчей и эскимосов.

Якуты осваивали новые места обитания на северо-западе и северо-востоке Сибири. Усиление имущественного расслоения привело к появлению знати (тойонов), рядовых якутов – свободных общинников и зависимых работников (захребетников). Администрация Сибири возложила на тойонов обязанности по сбору ясака. Кроме того, тойоны выдавали так называемые билеты, без которых ни один якут не имел права покинуть свое поселение.

Процесс имущественного расслоения наблюдался и среди бурятов. В 1781 г. состоялся съезд бурятской знати, утвердивший «Степное уложение». Господствующей религией восточных бурят стал ламаизм. В Забайкалье появились ламаистские монастыри (дацаны).

В конце XVIII в. появились русские поселения на Аляске.

В Сибири земля принадлежала государству. Крестьяне делились на государственных, приписных и монастырских. Последние после секуляризации церковных земель образовали категорию экономических крестьян.

В ходе Северной войны в Сибири развивалась горнодобывающая и металлургическая промышленность. Значительную часть сибирского серебра и золота давал Змеиногорский рудник. Крупными центрами местной промышленности стали заводы Алтая и Нерчинский рудник в Забайкалье. Население Сибири успешно торговало с Китаем.

Якутка

Бурятка

Вид города Тобольска

Рост русского населения в крае шел не только за счет крестьянских переселенцев. Сибирь была местом ссылки донских и запорожских казаков, раскольников, помещичьих крестьян и дворовых людей, совершивших «предерзостные поступки» в отношении господ.

Казахстан. В XVIII в. казахские племена в зависимости от мест кочевий делились на три жуза: Старший, Средний и Младший. Различные ханства, расположенные на территории жузов, вели между собой ожесточенную борьбу за власть. В 1730 – 1740-е гг. большая часть казахов Младшего и Среднего жузов приняли российское подданство.

Главным занятием казахов было кочевое скотоводство. Казахская знать – ханы, султаны, баи – собирали с подданных натуральные повинности и налоги. Скотоводы отдавали своим хозяевам двадцатую часть скота, земледельцы – десятую часть урожая. Патриархальные отношения в крае соседствовали с остатками родового строя.

Народы Северного Кавказа. Многочисленные адыгейские племена занимали территорию за Кубанью, от реки Лабы до берега Черного моря и горную часть Западного Кавказа. Князья нередко были выходцами из семей, связанных родственными узами с крымским ханским домом.

В Кабарде дворяне сами выбирали себе владельца, и влияние местных князей было непрочным. Существовали народные собрания, в которых участвовали народные старшины, крестьяне-общинники, княжеские слуги. Основными занятиями населения были скотоводство и земледелие. Российское правительство поддерживало князей, закрепляя за ними землю.

В Дагестане насчитывалось около пятнадцати княжеских владений. Крупным было Аварское ханство с 30 тыс. дворов. На высокогорные районы Дагестана ханская власть не распространялась. Здесь царили свои законы.

После Кючук-Кайнарджийского мира (1774) на Северном Кавказе в короткие сроки были сооружены крепости. Для охраны Военно-Грузинской дороги строился Владикавказ.

Колонисты – поселенцы из других стран.

Черта оседлости – граница территории, на которой разрешалось постоянное жительство евреям.

Ламаизм – форма буддизма, распространенная на территории России в Бурятии, Калмыкии и Туве.

Вопросы Поделитесь на страничке

Следующая глава >

history.wikireading.ru

Интересные факты 18 века в России

Важный 18 век в истории занимает особое место. Это одна из самых «целостных» эпох, которую называют последним веком господства аристократической культуры. Благодаря этому периоду в наш современный мир пришла культура чистоты и ухода за своим телом. Вот лишь некоторые интересные факты, касающиеся гигиены и быта 18 века в России.

Гигиенические процедуры

Современного человека трудно представить без умывания, принятия ванны или душа. А вот жители того времени считали такие процедуры опасными для своего здоровья. Бытовало мнение, что горячая вода способствует проникновению инфекций в организм. Именно поэтому водные процедуры принимались в одежде вплоть до конца 19 века.

Бытует мнение, что нечастое купание людей является следствием средневековых обычаев. Но в средние века люди мылись гораздо чаще, зная, что неряшливость приводит к эпидемиям. Негативное отношение к водным процедурам — следствие философии эпохи Возрождения, когда слишком частое умывание считали вредным для здоровья.

Что касается полости рта, зубы чистили зубочисткой или протирали тряпкой. Позже было запущенно производство зубной пасты, но позволить купить ее могли только зажиточные люди.

Дезодорант появился в конце 18 века. Неприятные запахи на своем теле люди высшего сословия прятали за слоем парфюмерии. К концу 1800 года запустили производство антиперспирантов, они дошли до наших дней под брендом «Мама».

Уход за волосами и удаление волос на своем теле не входили в привычки людей той эпохи. Хотя и сейчас к удалению волос существует неоднозначное отношение — оно здоровью точно не помогает.

Уборные

Неприятные запахи доносились из каждого дома. Это связано с тем, что туалетов в нашем современном представлении не существовало. Нужду справляли в горшок. Позже появились открытые уборные, содержимое которых выливалось на улицу.

Туалетной бумаги не было, ее изобретение приходится на конец 18 века. Вместо бумаги пользовались тканями, которые было не жалко выбросить.

Зловонные запахи на улицах города были не редкостью. Чтобы защитить свою даму от брызг, которые разлетались от повозки лошадей, джентльмен шел ближе к краю дороги, часто прикрывая ее плащом.

Борьба с насекомыми

В эпоху Возрождения постельные насекомые считались нормой. Они были переносчиками и распространителям многих инфекций. Для борьбы с ними использовался керосин, им протирали низ кроватей.

Ртуть – еще одно оружие в борьбе с насекомыми того времени. С помощью нее люди уничтожали вшей и вредили своему здоровью сами.

Тонкие гребни служили для вычесывания насекомых как у бедных, так и у богатых. Дамы, что были побогаче, покупали расчески из слоновой кости или вовсе из драгоценных металлов.

Жизнь людей

Что касается интересных фактов из жизни 18 века, в России, то они хорошо описаны в книге «Краткие сведения о северных краях» японского ученого Хосю Кацурогава. Вот лишь малая часть странностей, которые удивили японского гостя.

Внешний вид

У русских волосы темного цвета, голубые глаза и носы, как картошка. Крестьяне имеют бороды, а знать бриты. Жители Сибири темноглазые. Все рослые, с правильной осанкой. Миролюбивы, в меру строги и трудолюбивы.

Эталон женской красоты – яркий румянец на щеках. В одежде похожи на немцев, а мужчины напоминают голландцев.

Для получения седины прически присыпают пудрой или крахмалом.

Быт

Дома людей ниже церквей.

Зарплаты выплачиваются деньгами, а не зерновыми культурами.

Говорят на русском, вплетая слова из французского или немецкого языков.

При рождении ребенка дарят деньги. Родственник, который побогаче придумывает малышу имя. Новорожденного помещают в подвешенный к крыше ящик, устланный соломой.

Муж имеет одну жену. Чтоб жениться на русской, иностранцу необходимо принять русскую веру, изменив имя и фамилию. В богатых семьях прислуживают негры от 2 до 8 человек, все зависит от благосостояния хозяина.

Пища

Кушанья сытные. Начинают с ветчины и хлеба, куриного супа и говядины, затем рыбный бульон и в довершение колобки из теста. Перед тем как подать сладости едят гуся и жидкую кашу.

Для приготовления пищи не жалеют сахара и масла. Птицу фаршируют овощами и крупами. Простой люд ест мясо или рыбу с хлебом.

Говядина считается повседневной пищей среди всех слоев населения.

Погода

В стране холодно, это связано с ее месторасположением.

Морозы в Петербурге и Якутске суровы.

Лето не жаркое, поэтому злаковые культуры растут плохо.

Развлечения

Главный праздник в России день рождение Императрицы. В отличие от Нового года он отмечается гораздо пышнее.

Женские роли в театре исполняют актрисы, а не мужчины актеры.

Верхом ездят все. Женщины сидят боком, подгибая одну ногу под себя, а другую свешивают из седла.

Россия всегда была загадкой для многих стран и их представителей. Если говорить о 18 веке, в нем было много того, что сейчас не применяется и забыто, но также появились вещи и явления, которые можно увидеть и в наше время.

www.interesnie-fakty.ru

Русские художники 18 века — картины и имена

Среди множества русских и иностранных художников, творивших в России, выдающимися мастерами портрета в 18 веке можно смело назвать

А.П. Антропова, И.П. Аргунова, Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

На своих полотнах А.П. Антропов и И.П. Аргунов стремились изобразить новый идеал человека – открытого и энергичного. Жизнерадостность, праздничность подчеркивалась яркими красками. Сановитость изображаемых, их дородность передавалась с помощью красивой одежды и торжественных статичных поз.

А.П.Антропов и его картины

Автопортрет А.П.Антропов

В творчестве А.П. Антропова еще заметна связь с иконописью. Лицо мастер пишет слитными мазками, а одежду, аксессуары, фон – свободно и широко. Художник не «лебезит» перед благородными героями своих картин. Он рисует их такими, какими они есть на самом деле, какими бы чертами, положительными или отрицательными, они не обладали (портреты М.А. Румянцевой, А.К. Воронцовой, Петра ІІІ).

Среди наиболее известных работ живописца Антропова портреты:

- Измайлова;

- А.И. и П.А. Количевых;

- Елизаветы Петровны;

- Петра І;

- Екатерины ІІ в профиль;

- атамана Ф.Краснощекова;

- портрет кн. Трубецкой

И.П.Аргунов — художник портретист 18 века

И.П.Аргунов «Автопортрет»

Развивая концепцию национального портрета, И.П. Аргунов быстро и легко усвоил язык европейской живописи и отказался от старорусских традиций. Выделяются в его наследии парадные ретроспективные портреты, которые он написал с прижизненных изображений предков П.Б. Шереметева. В его творчестве предугадано и живопись следующего века. Он становится творцом камерного портрета, на котором огромное внимание уделяется высокой одухотворенности образа. Это и был интимный портрет, который стал более распространенным уже в ХІХ веке.

И.П.Аргунов «Портрет неизвестной в крестьянском костюме»

Самыми значимыми в его творчестве были изображения:

- Екатерины Алексеевны;

- П.Б. Шереметева в детстве;

- четы Шереметевых;

- Екатерины ІІ;

- Екатерины Александровны Лобановой-Ростовской;

- неизвестной в крестьянском костюме.

Ф.С.Рокотов — художник и картины

Новая фаза развития этого искусства связана с именем русского художника-портретиста — Ф.С. Рокотова. Игру чувств, изменчивость человеческого характера передает он в своих динамичных образах. Мир живописцу казался одухотворенным, такими выступают и его персонажи: многогранными, полными лиризма и человечности.

Ф.Рокотов «Портрет неизвестного в треуголке»

Ф.С.Рокотов работал в жанре полупарадного портрета, когда человек изображался по пояс на фоне архитектурных построек или пейзажа. Среди первых его работ — портреты Петра III и Григория Орлова, семилетнего князя Павла Петровича и княжны Е.Б. Юсуповой. Они нарядны, декоративны, красочны. Образы выписаны в манере рококо с его чувственностью и эмоциональностью. Благодаря работам Рокотова можно узнать историю его времени. Вся передовая дворянская элита стремилась быть запечатленной на полотнах кисти великого живописца.

Камерным портретам Рокотова свойственны: погрудное изображение, поворот к зрителю на ¾, создание объема сложной светотеневой лепкой, гармоничное сочетание тонов. С помощью данных выразительных средств художник создает определенный тип полотна, на котором изображались честь, достоинство, душевное изящество человека (портрет «Неизвестного в треуголке»).

Ф.С.Рокотов «Портрет А.П.Струйской»

Особенно замечательными получались у художника юношеские и женские образы, и даже сложился определенный рокотовский тип женщины (портреты А.П. Струйской, Е. Н. Зиновьевой и многих других).

Помимо уже упомянутых, славу Ф.С.Рокотову принесли работы:

- В.И. Майкова;

- Неизвестной в розовом;

- В.Е. Новосильцевой;

- П.Н. Ланской;

- Суровцевой;

- А.И. и И.И. Воронцовых;

- Екатерины ІІ.

Д.Г.Левицкий

Д.Г.Левицкий Автопортрет

Говорили, будто портреты Д.Г.Левицкого отразили весь век Екатерины. Кого бы ни изображал Левицкий, он выступал тонким психологом и непременно передавал задушевность, открытость, грусть, а также и национальные особенности людей.

Самые выдающиеся его работы: портрет А.Ф. Кокоринова, цикл портретов «Смолянки», портреты Дьяковой и Маркеровского, портрет Агаши. Многие работы Левицкого считаются промежуточными между парадными и камерными портретами.

Д.Г. Левицкий «Портрет А.Ф.Кокоринова»

Левицкий соединил в своем творчестве точность и правдивость изображений Антропова и лирику Рокотова, вследствие чего и стал одним из наиболее выдающихся мастеров XVIII века. Самые известные его работы — произведения:

- Е. И. Нелидовой

- М. А. Львовой

- Н. И. Новикова

- А. В. Храповицкого

- четы Митрофановых

- Бакуниной

В.Л.Боровиковский — мастер сентиментального портрета

Портрет В.Л.Боровиковского, худ. Бугаевский-Благодатный

Личность отечественного мастера этого жанра В.Б. Боровиковского связана с созданием сентименталистского портрета. Его миниатюры и портреты маслом изображали людей с их переживаниями, эмоциями, передавали неповторимость их внутреннего мира (портрет М.И. Лопухиной). Женские изображения обладали определенной композицией: женщина изображалась на природном фоне, по пояс, она опиралась о что-то, держа в руках цветы или фрукты.

В.Л.Боровиковский «Портрет Павла I в костюме мальтийского ордена»

Со временем образы художника становятся типичными для всей эпохи (портрет генерала Ф. А. Боровского), а поэтому художника еще называют историографом своего времени. Перу художника принадлежат портреты:

- В.А. Жуковского;

- «Лизанька и Дашенька»;

- Г.Р. Державина;

- Павла I;

- А.Б. Куракина;

- «Безбородко с дочерьми».

Для развития русской живописи XVIII век стал переломным моментом. Портрет становится ведущим жанром. Художники перенимают от своих европейских коллег технику живописи и основные приемы. Но в центре внимания оказывается человек со свойственными ему переживаниями и чувствами.

Русские портретисты старались не просто передать сходство, но и отразить на своих полотнах душевность и внутренний мир своих моделей. Если Антропов и Аргунов стремились, преодолев условности, правдиво изобразить человека, то уже Рокотов, Левицкий и Боровиковский пошли дальше. С их полотен смотрят одухотворенные личности, настроение которых уловили и передали художники. Все они стремились к идеалу, в своих произведениях воспевали красоту, но красота телесная была лишь отражением человечности и духовности, свойственных русскому человеку.

Вам понравилось? Не скрывайте от мира свою радость — поделитесьvelikayakultura.ru